作者:刘雪琳

初见棉絮画在国庆节前的周末,初识李海红老师在浐河边“醉墨堂”。那天,李海红老师和他的棉絮画浑然天成浮于我们眼前,是山川河流飘渺若仙境、飞禽走兽栩栩如生、少女娇羞跃然纸上。远观近看,幅幅作品都带着泼墨神韵,在天地间让生活气息豪迈地扑面而来。

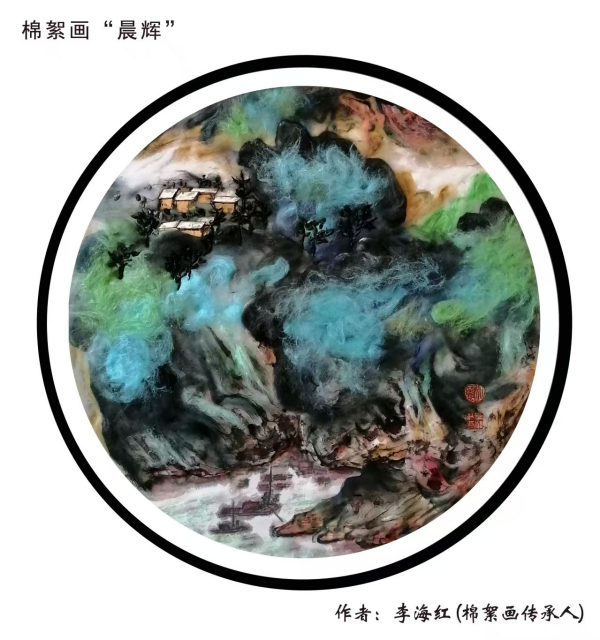

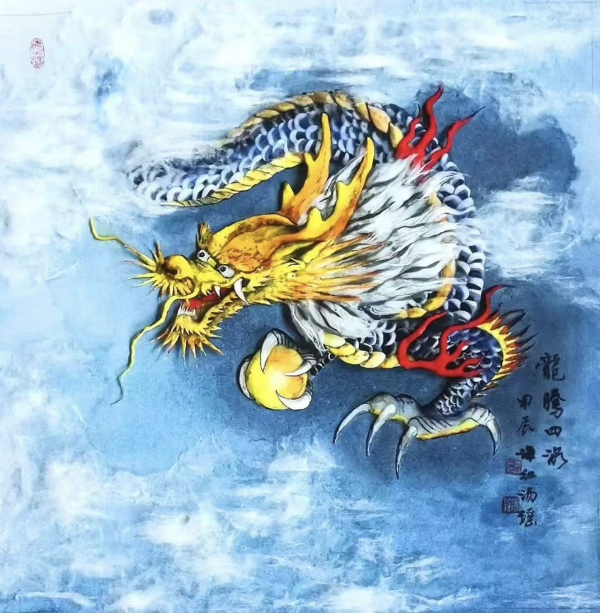

“醉墨堂”是第四代棉絮画传承人李海红老师教学、研创基地。李海红老师携弟子汤瑶、郭远航两人热情地招待我们一行五人的到来。室外秋雨淅沥,室内交流热络。小坐片刻,李海红老师便安排徒弟、棉絮画第五代传承人汤瑶老师给我们介绍作品概况。大家跟随汤瑶老师的步伐移动,不断时被画作吸引停下脚步,围绕作品的颜色和构思讨论。李海红老师和徒弟们因我们的兴致,常就一幅作品的创作理论做着经验分享。如他的代表作《牧云终南》《龙腾四海》展现了“云气缥缈”的立体效果,《清莲》《旭日东升》重在体现“肌理叙事”手法,《花开富贵》《青山绿水》则融合“墨法絮韵”,技法透露出传统韵味与时代气息。

初见棉絮画在国庆节前的周末,初识李海红老师在浐河边“醉墨堂”。那天,李海红老师和他的棉絮画浑然天成浮于我们眼前,是山川河流飘渺若仙境、飞禽走兽栩栩如生、少女娇羞跃然纸上。远观近看,幅幅作品都带着泼墨神韵,在天地间让生活气息豪迈地扑面而来。

“醉墨堂”是第四代棉絮画传承人李海红老师教学、研创基地。李海红老师携弟子汤瑶、郭远航两人热情地招待我们一行五人的到来。室外秋雨淅沥,室内交流热络。小坐片刻,李海红老师便安排徒弟、棉絮画第五代传承人汤瑶老师给我们介绍作品概况。大家跟随汤瑶老师的步伐移动,不断时被画作吸引停下脚步,围绕作品的颜色和构思讨论。李海红老师和徒弟们因我们的兴致,常就一幅作品的创作理论做着经验分享。如他的代表作《牧云终南》《龙腾四海》展现了“云气缥缈”的立体效果,《清莲》《旭日东升》重在体现“肌理叙事”手法,《花开富贵》《青山绿水》则融合“墨法絮韵”,技法透露出传统韵味与时代气息。

李海红老师侃侃而谈,言语中流露出对棉絮画这一非遗文化,在未来发展中继续遵从“守正、传承、精进”的发扬态度和坚定决心。细聊之下,对他又多了进一步的认识。李海红老师,祖籍陕西凤翔,现居西安,中共党员,中国棉絮画第四代传承人,2019年,其作品《棉絮画牡丹》斩获第三届(福州)世界文化遗产主题博览会金狮奖,同年被中外名人艺术院聘为研究员;2022年当选西安市美术家协会会员;2023年获西安工艺美术行业首届“长安工匠”称号。

李海红老师成为第四代棉絮画传承人已有四十余载,聊起棉絮画娓娓道来,有别我们刚见时的谦逊印象。他说这都源于自幼得益于家父的熏陶和教导。李海红老师的父亲——第三代棉絮画传承人李福堂先生,在其一生孜孜不倦的努力下,在我国把棉絮画带入了一个更高更新的台阶。李海红老师真正接力棉絮画,继承父亲对棉絮画的钟爱,是李海红老师参军之际将要离家期间,随父亲在北京短暂停留的日子里。父亲白天忙碌作品事宜,李海红老师闲暇时前往人民英雄纪念碑、故宫、徐悲鸿纪念馆参观。面对徐悲鸿大师的作品《奔马》《愚公移山》《负伤之狮》,李海红老师多了对棉絮画的新理解。在此期间阅读了大量关于徐悲鸿大师的文献资料,感动大师爱国情怀,喜欢上绘画,也有了让棉絮画扎根心底的力量。回想起父亲为了棉絮画的忙碌,求真求严的态度。让李海红老师意识到棉絮画和自己的未来密不可分,这一发现对李海红老师的影响意义深远。

是父子情深,还是传承画业?李海红带着梦想投入军营,几年后带着党籍光荣退役,回家后跟随父亲李福堂潜心学习,在父亲的培养下成为中国棉絮画第四代传承人。李福堂先生曾于1996年12月13日成立陕西棉絮画书画研究会,提倡:重书品、重画品、更重人品,秉承“爱国情怀、公益之心”。李海红老师2017年成立中国陕西新丝路企业发展促进会棉絮画研究会,提出新理念:守正、传承、进步。秉承“无偿传承、任重道远”。

李海红老师成为第四代棉絮画传承人已有四十余载,聊起棉絮画娓娓道来,有别我们刚见时的谦逊印象。他说这都源于自幼得益于家父的熏陶和教导。李海红老师的父亲——第三代棉絮画传承人李福堂先生,在其一生孜孜不倦的努力下,在我国把棉絮画带入了一个更高更新的台阶。李海红老师真正接力棉絮画,继承父亲对棉絮画的钟爱,是李海红老师参军之际将要离家期间,随父亲在北京短暂停留的日子里。父亲白天忙碌作品事宜,李海红老师闲暇时前往人民英雄纪念碑、故宫、徐悲鸿纪念馆参观。面对徐悲鸿大师的作品《奔马》《愚公移山》《负伤之狮》,李海红老师多了对棉絮画的新理解。在此期间阅读了大量关于徐悲鸿大师的文献资料,感动大师爱国情怀,喜欢上绘画,也有了让棉絮画扎根心底的力量。回想起父亲为了棉絮画的忙碌,求真求严的态度。让李海红老师意识到棉絮画和自己的未来密不可分,这一发现对李海红老师的影响意义深远。

是父子情深,还是传承画业?李海红带着梦想投入军营,几年后带着党籍光荣退役,回家后跟随父亲李福堂潜心学习,在父亲的培养下成为中国棉絮画第四代传承人。李福堂先生曾于1996年12月13日成立陕西棉絮画书画研究会,提倡:重书品、重画品、更重人品,秉承“爱国情怀、公益之心”。李海红老师2017年成立中国陕西新丝路企业发展促进会棉絮画研究会,提出新理念:守正、传承、进步。秉承“无偿传承、任重道远”。

俗话说“虎父无犬子,将门出英才”,父传子承的决心里,是继续让棉絮画这棵艺术界的劲草在艺术种群里繁茂壮大。棉絮画这朵绮丽瑰宝承载着四代人上百年的不懈努力,不断地开出艳丽动人的新色彩。亦如人们多年来对棉絮画一如既往的叠加赞美:“神功”“民族文化苑里一支新花......”“神形兼备”“水墨浮雕气韵生动”“源于生活,高于生活,奇于生活。”

棉絮画以“絮”代笔。看似简单却是极为复杂的一项工作。一幅完整的作品立体呈现出的所有元素,全部是以不同形态的棉絮堆叠、粘连完成。准备过程中,先要挑拣出干净的棉花备用,并做除虫、防蛀、染色工序;其次,根据画稿图样将棉絮撕、拉、搓、扭等动作做出不同的形态,最后进行底胎拼接、修剪等工艺。制作工程中需要剪刀、镊子、胶水等工具。一套完整工序下来至少得三四十个步骤以上。棉絮画的独特在于它是浮雕类艺术作品,如何在独立的空间里呈现出三维动态,浮于眼前立于画上,需要镶嵌在有一定空间、薄厚适中的玻璃像框中,这样既凸显出作品的立体效果,又起到保护、保持作品色泽艳丽的持久性和不易损坏的作用。抛去工作室繁杂的创作过程,欣赏一幅成品棉絮画,眏入眼前的棉絮往往会透露一股穿透力,若有若无还是刚柔并济,飘逸中出神入化令人神思。

棉絮画以“絮”代笔。看似简单却是极为复杂的一项工作。一幅完整的作品立体呈现出的所有元素,全部是以不同形态的棉絮堆叠、粘连完成。准备过程中,先要挑拣出干净的棉花备用,并做除虫、防蛀、染色工序;其次,根据画稿图样将棉絮撕、拉、搓、扭等动作做出不同的形态,最后进行底胎拼接、修剪等工艺。制作工程中需要剪刀、镊子、胶水等工具。一套完整工序下来至少得三四十个步骤以上。棉絮画的独特在于它是浮雕类艺术作品,如何在独立的空间里呈现出三维动态,浮于眼前立于画上,需要镶嵌在有一定空间、薄厚适中的玻璃像框中,这样既凸显出作品的立体效果,又起到保护、保持作品色泽艳丽的持久性和不易损坏的作用。抛去工作室繁杂的创作过程,欣赏一幅成品棉絮画,眏入眼前的棉絮往往会透露一股穿透力,若有若无还是刚柔并济,飘逸中出神入化令人神思。

说话间我们上到三楼,看到大小不同的“牡丹”作品。李海红老师就牡丹谈起《国色天香》的创作初衷:“自唐宋以来,牡丹成为吉祥幸福、繁荣昌盛的象征,并得以世代延续下来。人们喜爱牡丹,以及牡丹的高风亮节,还赋予了牡丹能代表中华民族精神力量中的优秀品格。”寓意落地,道出了人们对身边大红大绿的“牡丹”由来已久的欢喜情怀。观其旁边的作品《花开富贵》《柿柿如意》《簪花丽影》,既有时代的掠影,还有李海红老师情如棉絮的人生写意。

李海红老师多年来严谨的习作方式,早已熟稔棉絮画的各个步骤,在继承与创新的道路上不断探索着属于自己的创作途径。创作中不断结合现代审美,将油画、水彩、彩铅、水墨山水画的精髓和理念融入棉絮画中,在山水晕染的基础上添加洒金元素,古朴中又添新意。

李海红老师多年来严谨的习作方式,早已熟稔棉絮画的各个步骤,在继承与创新的道路上不断探索着属于自己的创作途径。创作中不断结合现代审美,将油画、水彩、彩铅、水墨山水画的精髓和理念融入棉絮画中,在山水晕染的基础上添加洒金元素,古朴中又添新意。

如作品《青山绿水》,为何让大量黑青绿色的棉絮堆浮于眼前,人们如何通过视觉感知青山绿水的繁茂。为何用缥缈与明快表达视觉层次,感知流水沁润带来的自然惬意和舒畅。实质上,是一个由简到繁的制作过程。既有作画人作画时的自省能力,还要有意会他人的感受能力。一幅作品制作不难,难在构思,难在慢工出细活,需要戒浮戒躁摒弃杂念完成作品。看一幅大型写意《青山绿水》,听李海红老师内秀外露的细腻情感。

作品《丝路》又是化繁为简的制作过程,入眼的简洁透露出广阔、无垠,几丝云彩般的棉絮勾勒出人的渺小、孤寂、求索的坚韧。如何将抽象的内容转化为具象,再用意识表达“小写意人、大写意景”表达空间、自然风貌、人物情感。这化繁为简的过程中,需要将自己所理解的人文历史凝缩到大家的共识的上,“丝路”便是他用意境来把握和揣摩的视觉效果。

回望历史,棉絮画萌生于清代晚期的民间土壤。以棉花的柔软为魂,巧妙汲取布贴画的灵秀、刺绣工艺的精巧、虎头鞋帽等工艺手法而生成。由第一代传承人陈振海先生独具慧心,以棉絮为笔,成就了“撕棉为絮,扯絮为纱,铺纱为云,云成缥缈”的美学意境。

第四代棉絮画传承人李海红老师2019年1 2月,作品《棉絮画牡丹》编号ZJY2019063,经评选委员会评审,获第三届中国世界遗产工艺美术金狮奖、书画类银奖。2022年7月13日,李海红老师喜迎二十大棉絮画系列精品之《牧云终南》,CCTV文化中国头版头条报道。2023年1月19日,棉絮画作品《双兔奔逸》荣登国家级媒体《中国艺术报》。2024.10李海红老师棉絮画《东方之韵》获得金奖。2025.2月12日,李海红老师、汤瑶、贾伟花作品《灵蛇献瑞》《灵蛇闹春》入选市总工会土门文化宫2025迎新春职工非遗文化交流展。2025年7月11日,李海红老师带着子弟们与南院门街办车家巷社区、德福巷社区、保吉巷社区及南院门社区联合开展“活态非遗入社区,文化传承润民心”活动……

更代迭变,第四代棉絮画传承人李海红老师多年来初心不变,惟愿喜爱棉絮画的每个人使其绵延传递。带领弟子们融合在现代审美的创新中,让传统与时尚共舞,让古老技艺焕发新生;进校园、办展览、借力新媒体,培养年轻传承人,让更多人触摸到棉絮里的文化温度,认识这朵三秦大地上最温柔的文化作品。

祝愿李海红老师带领带子弟们一路朝阳拥抱新时代,创作新篇章。

作品《丝路》又是化繁为简的制作过程,入眼的简洁透露出广阔、无垠,几丝云彩般的棉絮勾勒出人的渺小、孤寂、求索的坚韧。如何将抽象的内容转化为具象,再用意识表达“小写意人、大写意景”表达空间、自然风貌、人物情感。这化繁为简的过程中,需要将自己所理解的人文历史凝缩到大家的共识的上,“丝路”便是他用意境来把握和揣摩的视觉效果。

回望历史,棉絮画萌生于清代晚期的民间土壤。以棉花的柔软为魂,巧妙汲取布贴画的灵秀、刺绣工艺的精巧、虎头鞋帽等工艺手法而生成。由第一代传承人陈振海先生独具慧心,以棉絮为笔,成就了“撕棉为絮,扯絮为纱,铺纱为云,云成缥缈”的美学意境。

第四代棉絮画传承人李海红老师2019年1 2月,作品《棉絮画牡丹》编号ZJY2019063,经评选委员会评审,获第三届中国世界遗产工艺美术金狮奖、书画类银奖。2022年7月13日,李海红老师喜迎二十大棉絮画系列精品之《牧云终南》,CCTV文化中国头版头条报道。2023年1月19日,棉絮画作品《双兔奔逸》荣登国家级媒体《中国艺术报》。2024.10李海红老师棉絮画《东方之韵》获得金奖。2025.2月12日,李海红老师、汤瑶、贾伟花作品《灵蛇献瑞》《灵蛇闹春》入选市总工会土门文化宫2025迎新春职工非遗文化交流展。2025年7月11日,李海红老师带着子弟们与南院门街办车家巷社区、德福巷社区、保吉巷社区及南院门社区联合开展“活态非遗入社区,文化传承润民心”活动……

更代迭变,第四代棉絮画传承人李海红老师多年来初心不变,惟愿喜爱棉絮画的每个人使其绵延传递。带领弟子们融合在现代审美的创新中,让传统与时尚共舞,让古老技艺焕发新生;进校园、办展览、借力新媒体,培养年轻传承人,让更多人触摸到棉絮里的文化温度,认识这朵三秦大地上最温柔的文化作品。

祝愿李海红老师带领带子弟们一路朝阳拥抱新时代,创作新篇章。

李海红老师不同时期作品附图:

010-69960698

010-69960698 2838403369@qq.com

2838403369@qq.com